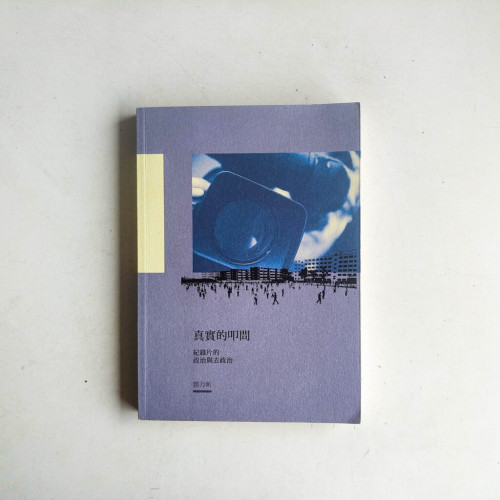

真實的叩問:紀錄片的政治與去政治

真實的叩問:紀錄片的政治與去政治

- In Stock: 1

4 views

RM19.50

RM48.00

Ex Tax: RM19.50

【本書特色】

◎台灣第一本關於紀錄片的評論專書:

——詳述歐美、台灣、中國最知名、新銳的紀錄片導演與作品的社會意義與政治作用。在台灣經過從2004年《生命》到2013年《看見台灣》的十年紀錄片熱潮之後,此書的問世尤具時代意義。

◎影像文化評論者郭力昕首本紀錄片專作:

——極力呼籲在這個媒體失職的年代,紀錄片應該承擔更大的社會責任,以抵抗濫情而又遮蔽真相之主流媒體,並啟蒙閱聽大眾探究深層結構性問題之能力。

●響應2014台北國際紀錄片影展,買書贈送免費電影票:

——看了紀錄片評論當然不能不看紀錄片。凡購買《真實的叩問》的讀者,都可以憑本書於10/10~10/19之間至台灣國際紀錄片影展服務台(光點華山電影館、台北新光影城、府中15、國家電影中心)換取任一場次之電影票乙張,一本書一張票,換完為止。(以封底折口蓋章為憑)

●《真實的叩問》新書發表座談會——抵抗.啟蒙.紀錄片

——特別邀請《不能戳的秘密》紀錄片導演、2014年台北電影節百萬首獎得主李惠仁,與本書作者暢談紀錄片的傳播與政治作用。

對談:郭力昕 X李惠仁

時間:11/6(週四)晚上19:30 - 20:30

地點:信義誠品三樓mini Forum

從吳乙峰、羅興階、李惠仁、沈可尚,一直到齊柏林憑著《看見台灣》一片紅遍大街小巷,台灣在過去十多年來已有許多傑出的紀錄片導演透過鏡頭來關懷、探索這片土地,甚至締造票房佳績。然而,細察這些傑出的作品,我們可以發現台灣的熱門紀錄片往往遺漏了國外紀錄片經常承擔起的一個責任與義務:對社會問題與公共現象的「政治性」探索與批判。相反的,許多紀錄片不但沒有達到對觀眾在理智上的啟迪與揭蔽的作用,反而是濫情且掩蓋真相的。

素以影像與媒體分析批判聞名的政大廣電系老師郭力昕,在累積了對台灣紀錄片多年的觀察之後,將他對台灣電影工業的期許與針砭化為27篇篇精彩的文章,分從理論與個案的角度來探討近期國內外重要紀錄片的政治啟蒙作用。

書中不僅對台灣讀者熟悉的國產紀錄片有犀利的剖析,也透過紀錄片延伸到對台灣的歷史背景與政治文化的爬梳,同時將台灣紀錄片置入西方長期的紀錄片理論與實踐傳統中,以期能以更遼闊、更具批判性與行動力的視野,對台灣的紀錄片之拍攝與欣賞有所啟發。

最後,讓我們請作者自己現身說法,呈現本書的精神:

「紀錄片不是一間告解室,不是為了讓人走進來買一張贖罪券。消費性的感動,無論那淚水在當下是多麼認真,常弔詭的只會帶來對結構性問題更大的漠然與冷酷。只有當紀錄片能夠做敏銳的叩問,或者在無論結構性的問題或人性與情緒之複雜性上,讓人們獲得深刻一層的認識時,它才能夠開始產生具有救贖意義的感動、和具有政治意義的行動……

在台灣社會長期以來被商業主流媒體踐踏,而我們竟依然沒有脾氣地在做完政治順民後繼續當媒體順民,使傳媒成為國家停滯、人民蒙昧的最大直接元兇的今日……舉起攝影機的人,若不以紀錄片抵抗、翻轉這樣的狀態,只忙著拿紀錄片製造『材料上』真實的情緒消費品,或者好整以暇的展示創作者的藝術才華,我以為在此時此地,似乎是奢侈了些。」

——郭力昕

作者介紹

郭力昕

影像文化評論者,英國倫敦大學Goldsmiths學院媒體與傳播系博士,現任教於政大傳播學院。曾任《人間》雜誌圖片主編、《中時晚報》專欄作者,以及年度新聞攝影獎、紀錄片競賽、華語電影「金馬獎」、「台北電影獎」、香港「華語紀錄片節」、北京「宋庄獨立影像展」等各類評審委員,並自2003年起擔任「台北電影節」諮詢委員迄今。

著作包括《電視批評與媒體觀察》、《新頻道:電視、傳播、大眾文化》、《書寫攝影:相片的文本與文化》、《再寫攝影》等。近年的評論與研究工作,集中於攝影和紀錄片的文化研究。

◎台灣第一本關於紀錄片的評論專書:

——詳述歐美、台灣、中國最知名、新銳的紀錄片導演與作品的社會意義與政治作用。在台灣經過從2004年《生命》到2013年《看見台灣》的十年紀錄片熱潮之後,此書的問世尤具時代意義。

◎影像文化評論者郭力昕首本紀錄片專作:

——極力呼籲在這個媒體失職的年代,紀錄片應該承擔更大的社會責任,以抵抗濫情而又遮蔽真相之主流媒體,並啟蒙閱聽大眾探究深層結構性問題之能力。

●響應2014台北國際紀錄片影展,買書贈送免費電影票:

——看了紀錄片評論當然不能不看紀錄片。凡購買《真實的叩問》的讀者,都可以憑本書於10/10~10/19之間至台灣國際紀錄片影展服務台(光點華山電影館、台北新光影城、府中15、國家電影中心)換取任一場次之電影票乙張,一本書一張票,換完為止。(以封底折口蓋章為憑)

●《真實的叩問》新書發表座談會——抵抗.啟蒙.紀錄片

——特別邀請《不能戳的秘密》紀錄片導演、2014年台北電影節百萬首獎得主李惠仁,與本書作者暢談紀錄片的傳播與政治作用。

對談:郭力昕 X李惠仁

時間:11/6(週四)晚上19:30 - 20:30

地點:信義誠品三樓mini Forum

從吳乙峰、羅興階、李惠仁、沈可尚,一直到齊柏林憑著《看見台灣》一片紅遍大街小巷,台灣在過去十多年來已有許多傑出的紀錄片導演透過鏡頭來關懷、探索這片土地,甚至締造票房佳績。然而,細察這些傑出的作品,我們可以發現台灣的熱門紀錄片往往遺漏了國外紀錄片經常承擔起的一個責任與義務:對社會問題與公共現象的「政治性」探索與批判。相反的,許多紀錄片不但沒有達到對觀眾在理智上的啟迪與揭蔽的作用,反而是濫情且掩蓋真相的。

素以影像與媒體分析批判聞名的政大廣電系老師郭力昕,在累積了對台灣紀錄片多年的觀察之後,將他對台灣電影工業的期許與針砭化為27篇篇精彩的文章,分從理論與個案的角度來探討近期國內外重要紀錄片的政治啟蒙作用。

書中不僅對台灣讀者熟悉的國產紀錄片有犀利的剖析,也透過紀錄片延伸到對台灣的歷史背景與政治文化的爬梳,同時將台灣紀錄片置入西方長期的紀錄片理論與實踐傳統中,以期能以更遼闊、更具批判性與行動力的視野,對台灣的紀錄片之拍攝與欣賞有所啟發。

最後,讓我們請作者自己現身說法,呈現本書的精神:

「紀錄片不是一間告解室,不是為了讓人走進來買一張贖罪券。消費性的感動,無論那淚水在當下是多麼認真,常弔詭的只會帶來對結構性問題更大的漠然與冷酷。只有當紀錄片能夠做敏銳的叩問,或者在無論結構性的問題或人性與情緒之複雜性上,讓人們獲得深刻一層的認識時,它才能夠開始產生具有救贖意義的感動、和具有政治意義的行動……

在台灣社會長期以來被商業主流媒體踐踏,而我們竟依然沒有脾氣地在做完政治順民後繼續當媒體順民,使傳媒成為國家停滯、人民蒙昧的最大直接元兇的今日……舉起攝影機的人,若不以紀錄片抵抗、翻轉這樣的狀態,只忙著拿紀錄片製造『材料上』真實的情緒消費品,或者好整以暇的展示創作者的藝術才華,我以為在此時此地,似乎是奢侈了些。」

——郭力昕

作者介紹

郭力昕

影像文化評論者,英國倫敦大學Goldsmiths學院媒體與傳播系博士,現任教於政大傳播學院。曾任《人間》雜誌圖片主編、《中時晚報》專欄作者,以及年度新聞攝影獎、紀錄片競賽、華語電影「金馬獎」、「台北電影獎」、香港「華語紀錄片節」、北京「宋庄獨立影像展」等各類評審委員,並自2003年起擔任「台北電影節」諮詢委員迄今。

著作包括《電視批評與媒體觀察》、《新頻道:電視、傳播、大眾文化》、《書寫攝影:相片的文本與文化》、《再寫攝影》等。近年的評論與研究工作,集中於攝影和紀錄片的文化研究。