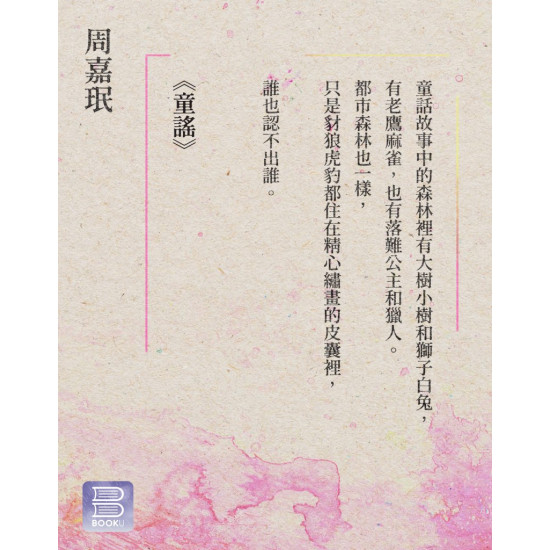

《童謠》

清晨一睜眼的瞬間是一天當中最平靜的時刻。思緒和魂魄尚未歸位,眼珠子望著似曾相識的米白色天花板,心還在幾分鐘前的奼紫嫣紅裡難捨依依。

隨著窗外麻雀熱情召喚,思緒與魂魄總算回到床上那具溫暖的軀殼裡。直直盯著天花板的眼珠子也漸漸恢復神采,像是上了電池復活過來的芭比娃娃,又像是戲文裡慕色還魂的杜麗娘。

麻雀也一樣有三魂六魄嗎?也一樣每日清晨都得經歷一次還魂嗎?

我從小就很羨慕窗外的成群麻雀。它們總是那麼的無憂自在,那麼的瀟灑自如。我的時間有一大部分都耗在學校裡,另一大部分則耗在書桌上。好幾次我正雄心壯志地要攻掠眼前的“作業樓”,那麻雀就在外邊吱吱喳喳地唱個不停,我幾乎疑心它們是故意在炫耀取笑。

它們屬於廣闊無垠的藍天,“咻!”一下就跨過彩虹,飛向傳說中的流奶與蜜之地。我則屬於由淡粉色牆壁圍起的四方天地,頂上是蒼白天花板,唯一懂得發出咻咻聲的是電風扇,而電風扇是看不見彩虹的。

我猜麻雀沒有三魂六魄,每日清晨睡醒就純粹睡醒。要不,它們是怎麼在經歷一場場生死輪迴以後若無其事地引亢高歌?

曾經我以為淡粉色圍牆以外的世界全是藍天白雲。我在牆面上畫滿對外頭世界的想像:有白鴿在凱旋門前奔放舞蹈,也有木馬在埃菲爾鐵塔前耍樂;我要蓄一頭長捲髮,戴上Tom Cruise電影同款的飛行員墨鏡,穿上淡米色雙排扣風衣和酒紅色Dr. Martens,再配上一首Take My Breath Away,風中雨中颯颯漫步。

很多很多年以後,我終於離開了淡粉色的圍牆,去到建築物高聳入雲的地方。抬頭一望,藍天白雲已被密布的大廈分割成一個個四方塊,夾雜著鋼骨水泥的灰和霓虹燈的艷,砌成一幅斑斑駁駁的圖。

童話故事中的森林裡有大樹小樹和獅子白兔,有老鷹麻雀,也有落難公主和獵人。都市森林也一樣,只是豺狼虎豹都住在精心繡畫的皮囊裡,誰也認不出誰。男女圍在落地窗前看元旦前夕的煙花表演,交換心事與親吻。她醉了,醉倒在他的唾液裡,醉倒在他的詩意言語中。

這是愛情片最美好的結局。但森林只配有驚悚片。清晨,她一如往常盯著天花板,心在前一晚的歡情裡繼續淪陷,剩下空氣中的私密氣味和身側枕頭上的凹陷證明他確實存在過,確實一同遊遍天堂地獄,又任由她獨自返回人間。

窗外的麻雀也還在唱著同一首歌。

原來淡粉色圍牆以外的世界只是一首哄孩子入睡的童謠。

原來牆外根本沒有風、沒有雨、沒有云、沒有星、更沒有光。每一日的出竅與歸位迎向的是一次又一次漫無止境的輪迴,牆外只是一條望不見盡頭的地下隧道…...是火宅……是無間道。

我羨慕麻雀,但其實我早已在不覺中成了那首粵語童謠裡的落水雀。

“有隻雀仔跌落水,跌落水,跌落水。有隻雀仔跌落水,被水沖去。”